天空率三斜求積表の見方 2

P29_002

天空率を確認する三斜求積表について説明します。今回は第2回です。

建築しようとする建築物(計画建築物)の天空率が、斜線制限に適合する建築物(適合建築物)の天空率と同等以上であることを審査で確認する方法として、三斜求積図・三斜求積表を提出します。

今回はJCBA方式での三斜求積表の見方についてご案内します。

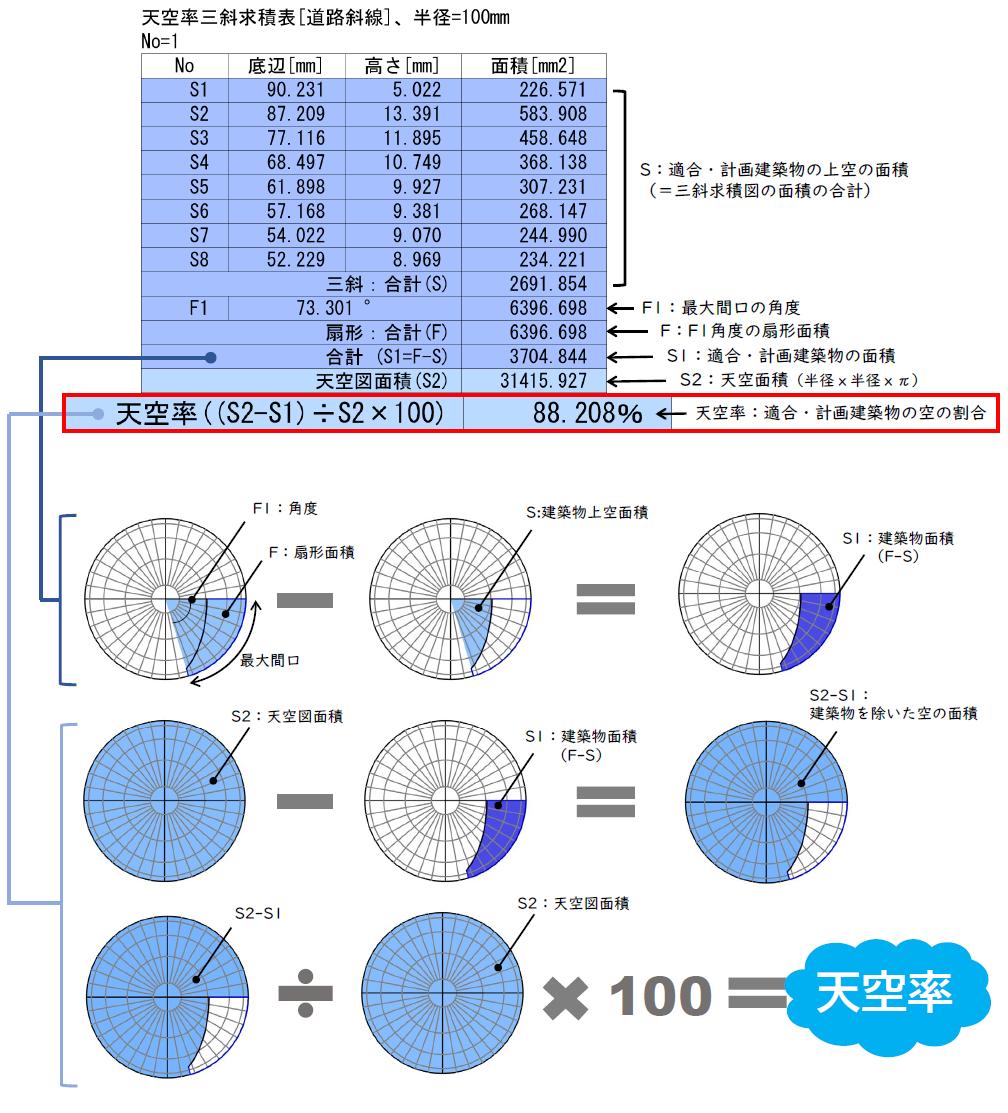

1. 天空率三斜求積表

1-2.三斜求積図の考え方

通常、審査機関では三斜求積図、三斜求積表を使って審査を行います。

JCBA方式では三斜求積図を作成の際の分割角度は目安として最大で10度程度とし、多角形近似による天空率はコンピュ-タ-処理による天空率と比較して安全側な数値として評価するなどの取り扱いを定めています。

◇ 多角形近似 ◇

建築物の垂直部分以外は天空図に投影されると円弧状になります。この円弧状部分に対して三斜求積を作成するので、円弧を多角形に近似する必要があります。

安全側に評価するため、適合建築物と計画建築物で近似の方法が異なります。

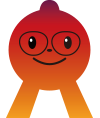

〇適合建築物の近似(外接近似)

円弧に対して外接近似させるため、網掛部分だけ適合建築物の面積が小さめに算定され、天空率は大きくなります。

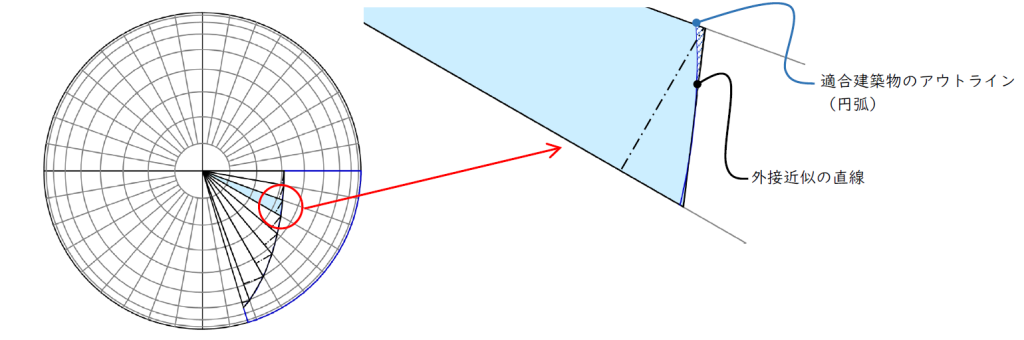

〇計画建築物の近似(内接近似)

円弧に対して内接近似させるため、網掛部分だけ計画建築物の面積が大きめに算定され、天空率は小さくなります。

1-3. 三斜求積表の見方

◇ 三斜求積図と三斜求積表の見方 ◇

適合・計画建築物の空の全天空に対する割合を天空率といいます。

※天空率三斜求積表の見方3 に続きます

★ADS通信vol.29 より抜粋