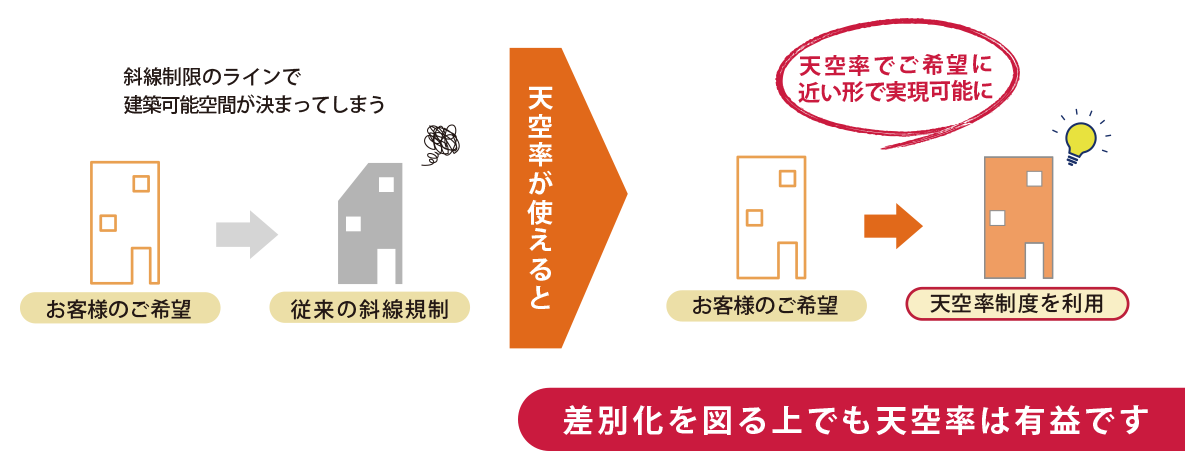

天空率について

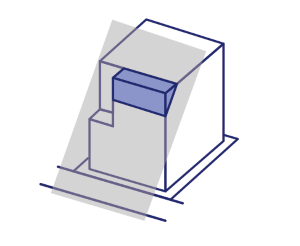

設計の自由度を上げる天空率

天空率は、設計者にとって様々なメリットをもたらします。 天空率を使いこなして建築設計をもっと自由に行いましょう。

【天空率制度を利用するメリット】

- 斜線制限の緩和

- 使用容積率のアップ

- 構造体への負担減

- 建築可能空間の創出

- 採光の確保

- 庭(空き地)の有効利用

- 他社との差別化

■天空率の申請について

天空率 ( 建基法第 56 条 7 項 ) を利用する場合は、確認申請図書に算定結果等の提出が求められます。申請図に関しての資料がダウロードできます。

○天空率申請図の手引書

○天空率算定申請図書サンプル

■フリーCADソフトと有償ソフトでの天空率計算操作の比較

操作方法の一例ですが、天空率計算におけるフリーCADソフトを使った場合と、専用ソフト(ADS)を使用した場合の作業の流れを比較してみました。

タイムパフォーマンスが重視される昨今、何に注力するかの参考にしていただければ幸いです。

■作業効率で比較する天空率計算

天空率計算システムのフリー版と有償版の違いについて、「手動」で行うか「自動」で生成するかによってシミレーションの時間に大きな差が出ます。

人手が足りない問題も、システムの導入で解決する場合も。

生活産業研究所公式 note記事

天空率についてもっと学びたい方へ

セミナーの受講で理解をさらに深める

天空率解析ソフト ADS で天空率計算を体験

天空率解析請負サービス

天空率についてのご相談(無償 / 有償)

関連条文

天空率関連条文

建築物の各部分の高さ(基準法第56条 ▶)

高さ制限を適用しない建築物の基準(施行令 第135の6~8 ▶)

天空率の算定位置(施行令 第135の9~11 ▶)

道路斜線提要距離及び勾配(基準法 別表第3 ▶)

その他関連条文

容積率(基準法第52条 ▶)

建蔽率(基準法第53条 ▶)

敷地面積(基準法第53条の2 ▶)

日影規制の制限(基準法 別表第4 ▶)

天空率公開情報

【JCBA】天空率の運用の検討について(2010年4月20日)

「建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例」について(日本建築行政審議会 PDF ▶)

【JCBA】天空率の運用の検討について(2009年5月18日)

「天空率運用の検討について」平成20年度の活動報告書(日本建築行政審議会 PDF ▶)

改正建築基準法情報(2007年6月20日)

平成19年6月20日施行の改正建築基準法等について(国土交通省サイト ▶)

※詳細は、各行政庁及び民間確認検査機関にてご確認ください。

まちづくりNPO「天空の会」

天空率制度・計画手法の普及を目指す特定非営利活動法人

(NPO法人 天空の会サイト ▶)

当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます