北側斜線は天空率が使えないの?

Pnt_505

北側斜線と天空率の関係を見てみましょう~♪

天空率は原則として、

道路斜線と隣地斜線、北側斜線に適用することができます。

しかし、北側に道路がある場合、

北側斜線天空率は適用できないことがあります。

その理由や詳細について、建築基準法および関連法令に基づいた法解釈を確認してみましょう。

では、まずは下記の条文をご覧ください。

【法第56条第7項3号】

隣地境界線から真北方向へ、第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内の建築物にあっては4メートル、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内の建築物にあっては8メートルだけ外側の線上の政令で定める位置

【令135条の4第2項(北側の前面道路または隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和)】

法第56条第6項の規定による同条第1項および第5項の規定の適用の緩和に関する措置で同条第1項3号に係るものは、次に定めるところによる。

(省略)

二 建築物の敷地の地盤面が北側の隣地(北側に前面道路がある場合においては、当該前面道路の反対側の隣接地をいう。以下この条において同じ)

(省略)

2 特定行政庁は、前項第二号において、地形の特殊性により同号の規定をそのまま適用することが著しく不適当であると認めるときは、規制で、建築物の敷地の地盤面の位置と北側の隣地の地盤面の位置との間において適当と認める高さに定めることができる。

これらの条文から、前項第2号の場合には北側斜線に前面道路がある場合も含まれていることがわかり、規制では、北側に前面道路がある場合の高さも定めることができることになります。規制を定めた場合のみに北側の天空率が適用できることになるというわけです。

法文上、敷地の北側に道路がある場合に天空率(北側斜線)を利用できないとする明確な規定はありませんが、

確認申請においては基本的に認められません。

根拠を探るため、実際に検証してみます。

【建物条件】

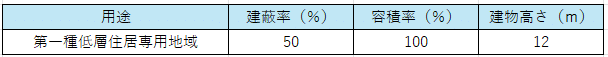

①道路が南側にあり、方位0度05分0秒の場合 (北方向道路なし)

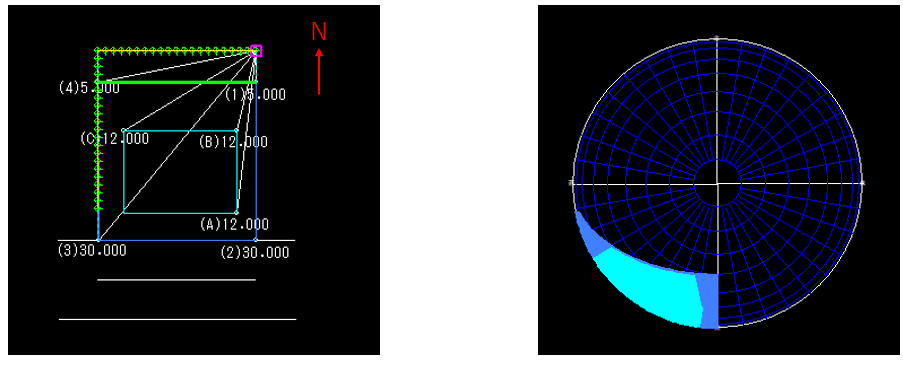

②道路が西側にあり、方位45度05分0秒の場合(斜め北方向に道路)

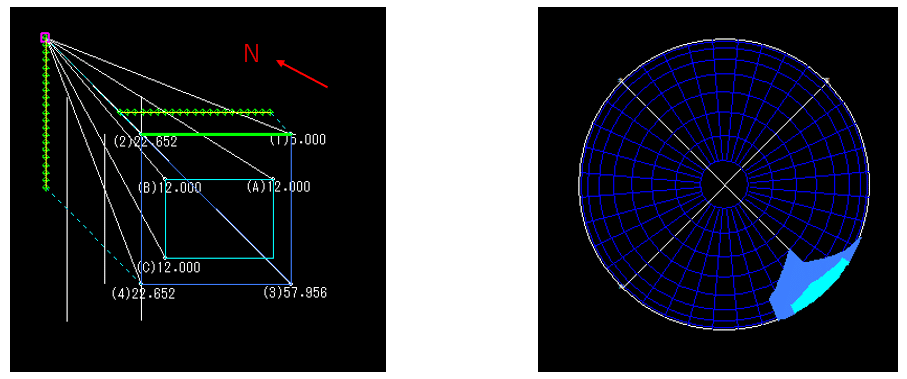

③道路が北側にあり、方位0度05分0秒の場合 (ぼぼ真北に道路)

上記の天空図から確認できるように①から③のような真北に対して

道路が平行であるほど、

適合建築物(青色部分)が極端に大きくなることがあり、

計画建築物(水色部分)も大きくできる可能性があります。

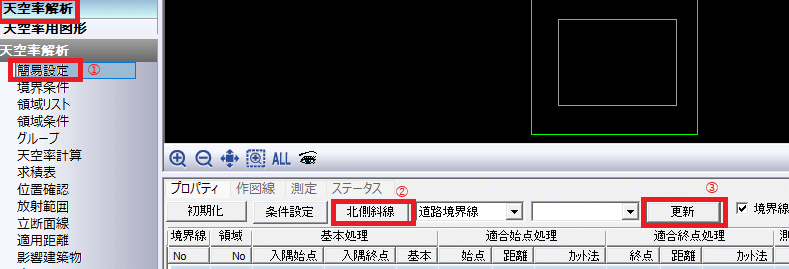

【ADSの操作方法(領域作成)】

①天空率解析→簡易設定を選択

②北側斜線を選択

③更新

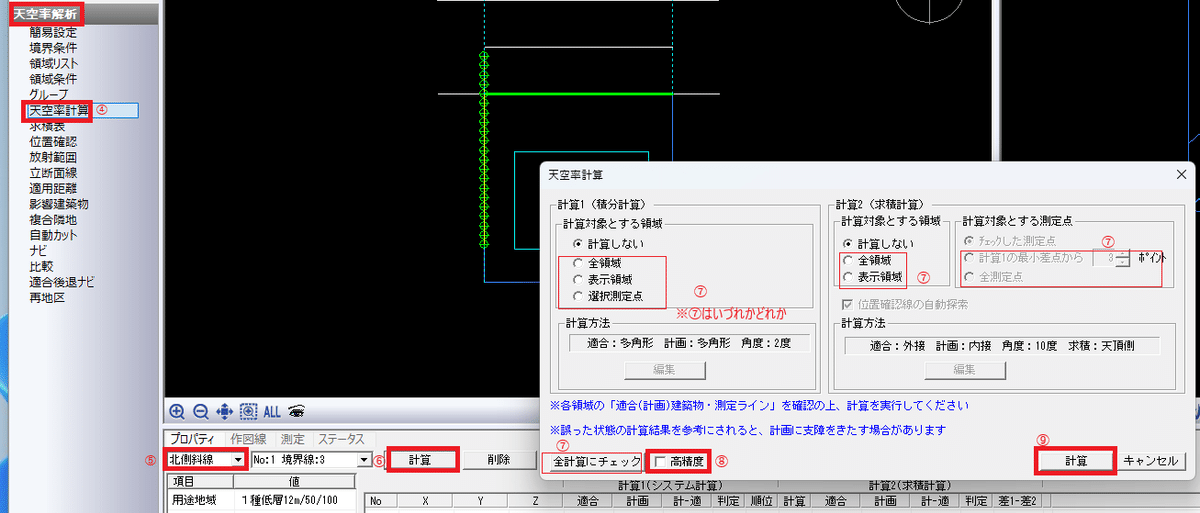

④天空率計算

⑤プロパティで北側斜線を選択

⑥同欄で計算を選択

⑦計算にチェック(該当するところにチェック)

⑧高精度にチェック(★)

⑨計算

(★)→北側斜線で天空率計算を行う場合は、

原則、”高精度”で行う必要があります。

道路・隣地に比べて北側斜線での建築物は、測定点コーナー部分においては、側面の立ち上がりが天空図上に両端の先細り

したように投影されるため、求積計算時の内外接判定に誤差が大きくなることから”高精度”のチェックを設けています。

【結論】

北側斜線天空率の算定については真北方向に前面道路がある場合、

有利なボリューム設計ができてしまうため、

北側斜線天空率の適用は原則として認められません。

しかし、法第56条第7項第3号では『隣地境界線からの真北方向』と定められているため、特定行政庁などによる扱いが異なる場合があります。

協議によって前面道路があっても認められる例もありますが、

ごく少数のようです。

北側に道路がある場合は、

北側斜線天空率は使用しない前提でお考えください。

以上、ご参考にしていただければ幸いです。

関連法文につきましては、以下資料をご参照下さい。

・建築基準法 第56条第1項第3号

・基準法施行令 第135条の4

・建築memo16-15、16-16