天空率:道路斜線「境界線」から「グループ化」まで

Pnt_502

note記事のバックナンバーです。

天空率の道路斜線のグループ化について説明しています。

ADSシリーズで天空率:道路斜線の検討を行う際、

簡易設定メニューで天空率の領域作成をしたものの、たくさんの領域が出来てしまい、どれが何なのか分からない、正しく設定できているのか分からない、という方がたくさんいらっしゃると思います。

検討敷地の諸条件、敷地・道路形状が複雑であるほど、天空率の領域も複雑になります。

今回は、システム内部設定の観点から、どのような仕組みで領域が作成されるか、シンプルな例でご説明します。

目次

- 道路境界線について

- 道路斜線の天空率領域作成について

- 道路高さや幅員が一定ではない場合の天空率領域について

- 領域リストの見方

- グループ化の考え方

1. 道路境界線について

天空率は、道路形状、道路高さを現況に近い条件で設定し、天空率計算を行います。

道路高さに起伏がある場合、道路境界線を細かい線分に分け、各境界線毎に道路中心高さを設定します。

道路の幅員が広くなったり狭くなったりする場合、細かく分けた境界線毎に幅員を設定します。

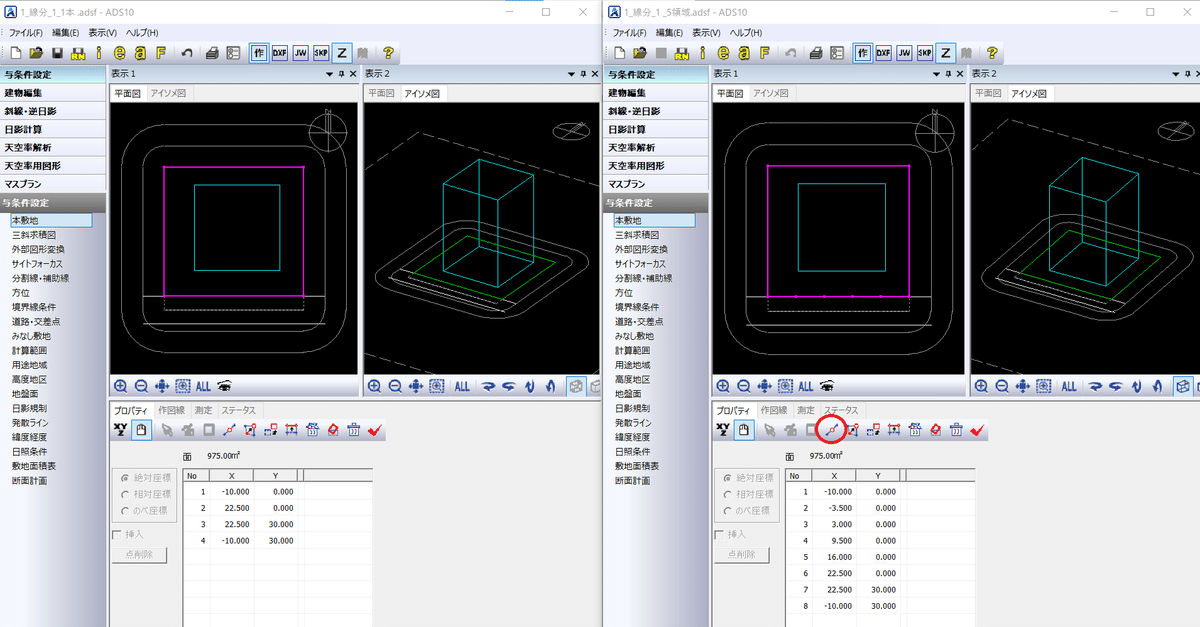

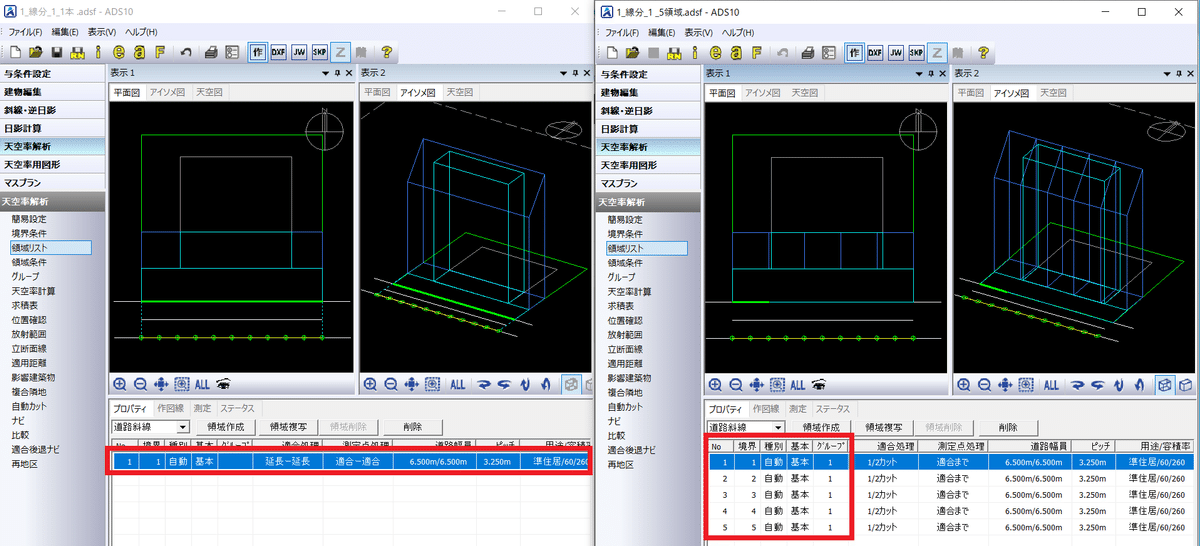

例えば、真っすぐ伸びる1本の道路に接している敷地の設定を比べてみましょう。

左側が境界点なしの敷地です。

右側は同一道路境界線上に境界点を挿入し、道路境界線が細かく分かれている敷地です。

境界線条件>メニューで数値を設定します。

例では、しばらく同一の幅員・道路高で進めます。

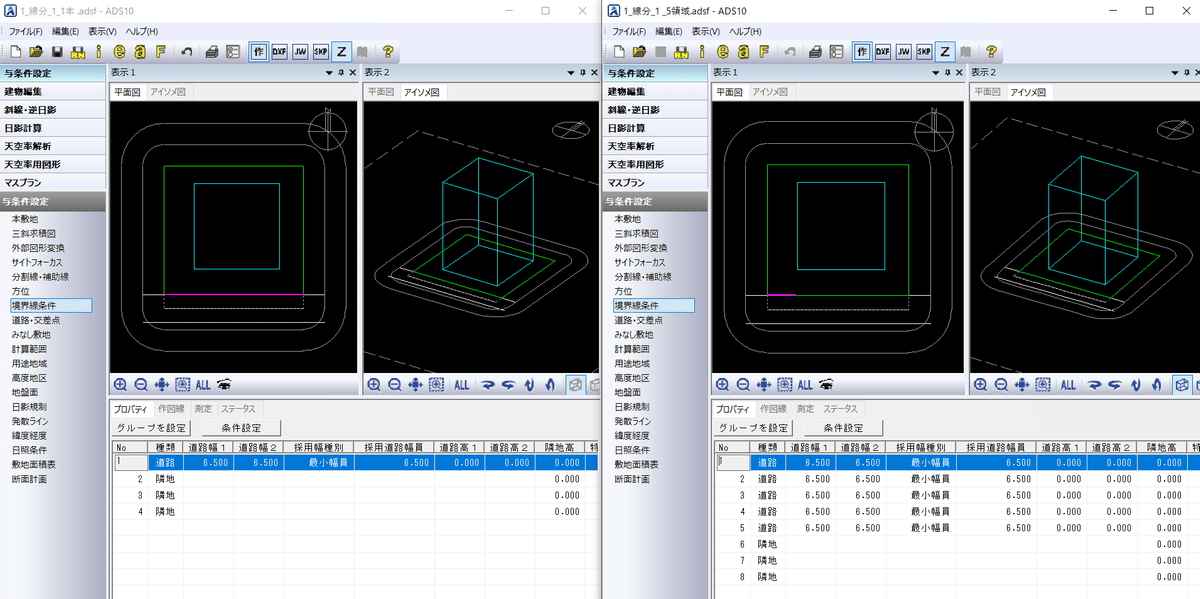

システム上、道路境界線が連続している場合、連続する側の道路形状は行き止まりとして認識します。行き止まり道路が連続するイメージです。

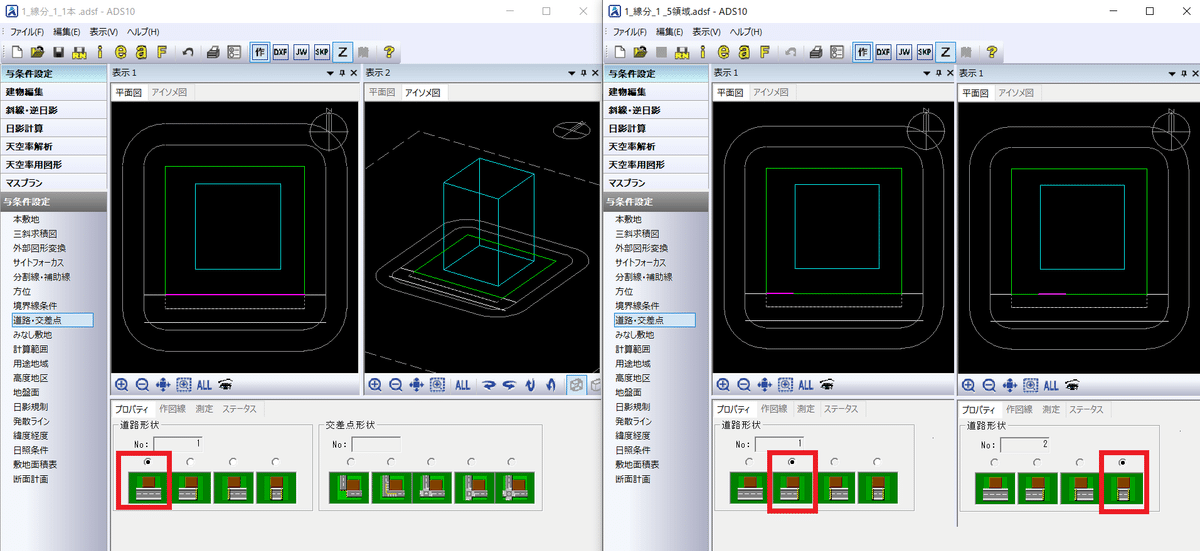

道路形状の設定は、下図のようになります。

左側敷地は、1本で左右に伸びる道路形状になります。

右側敷地は、一番左と左から2番目の境界線設定を表示しています。

2. 道路斜線の天空率領域作成について

天空率の領域を作成します。

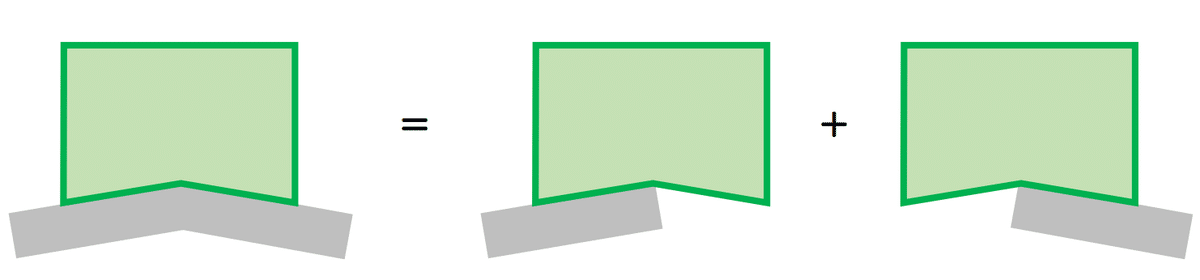

今回の敷地は、道路に対して垂直な形状=隣地越しの敷地はないため

「JCBA方式」と「東京方式」どちらも同じ領域形状になります。

詳しくは→【JCBA方式と東京方式の違い】

システムでは、道路境界線の線分が細かく分かれている場合、その線分単位に領域を作成します。

また、システムが同じ1本の道路と認識した場合は、自動的に複数の領域をグループ化します。

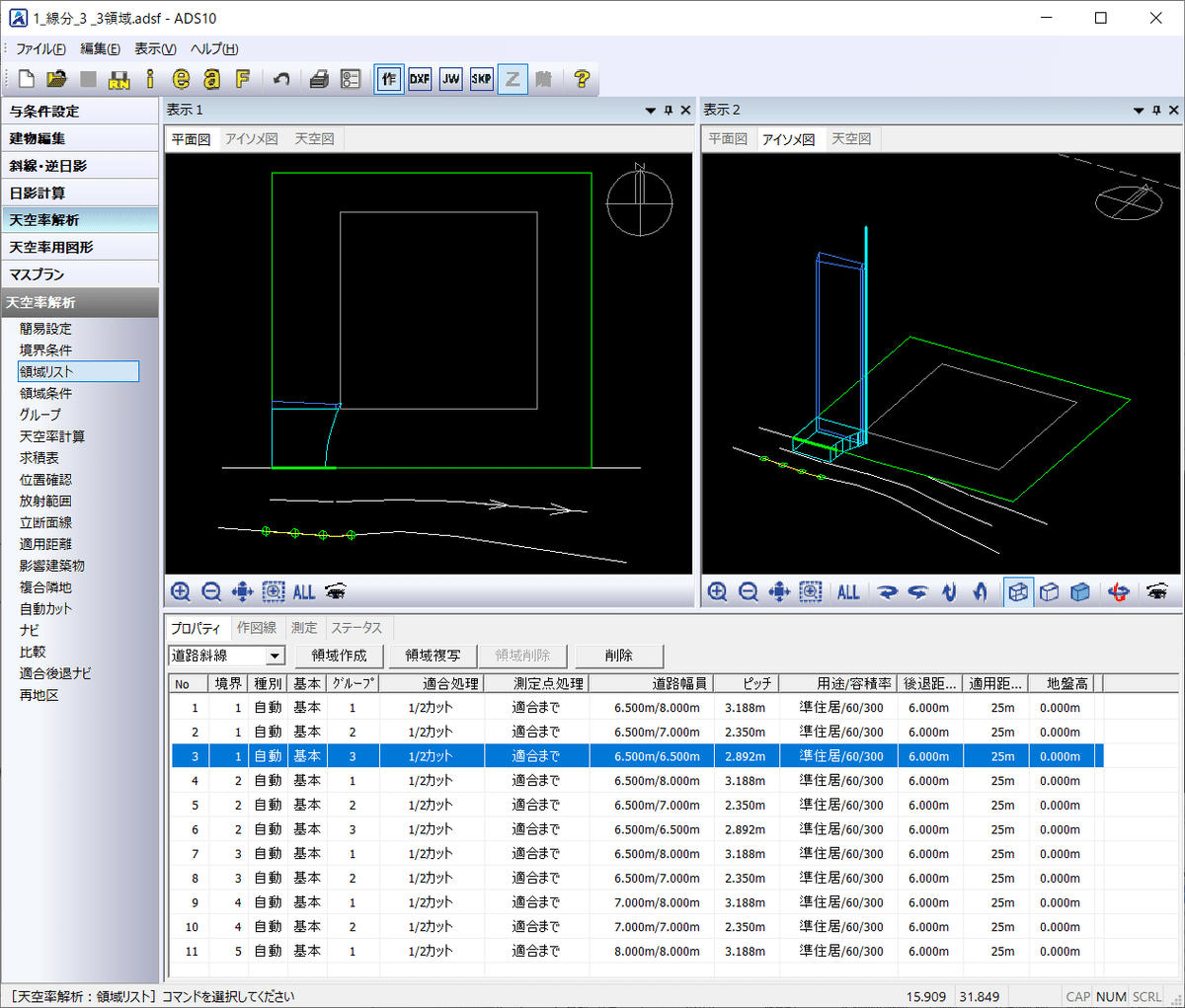

天空率解析>領域リスト>メニューで確認し、グループ番号が同じ領域は、同一領域と考えて下さい。

3. 道路高さや幅員が一定ではない場合の天空率領域について

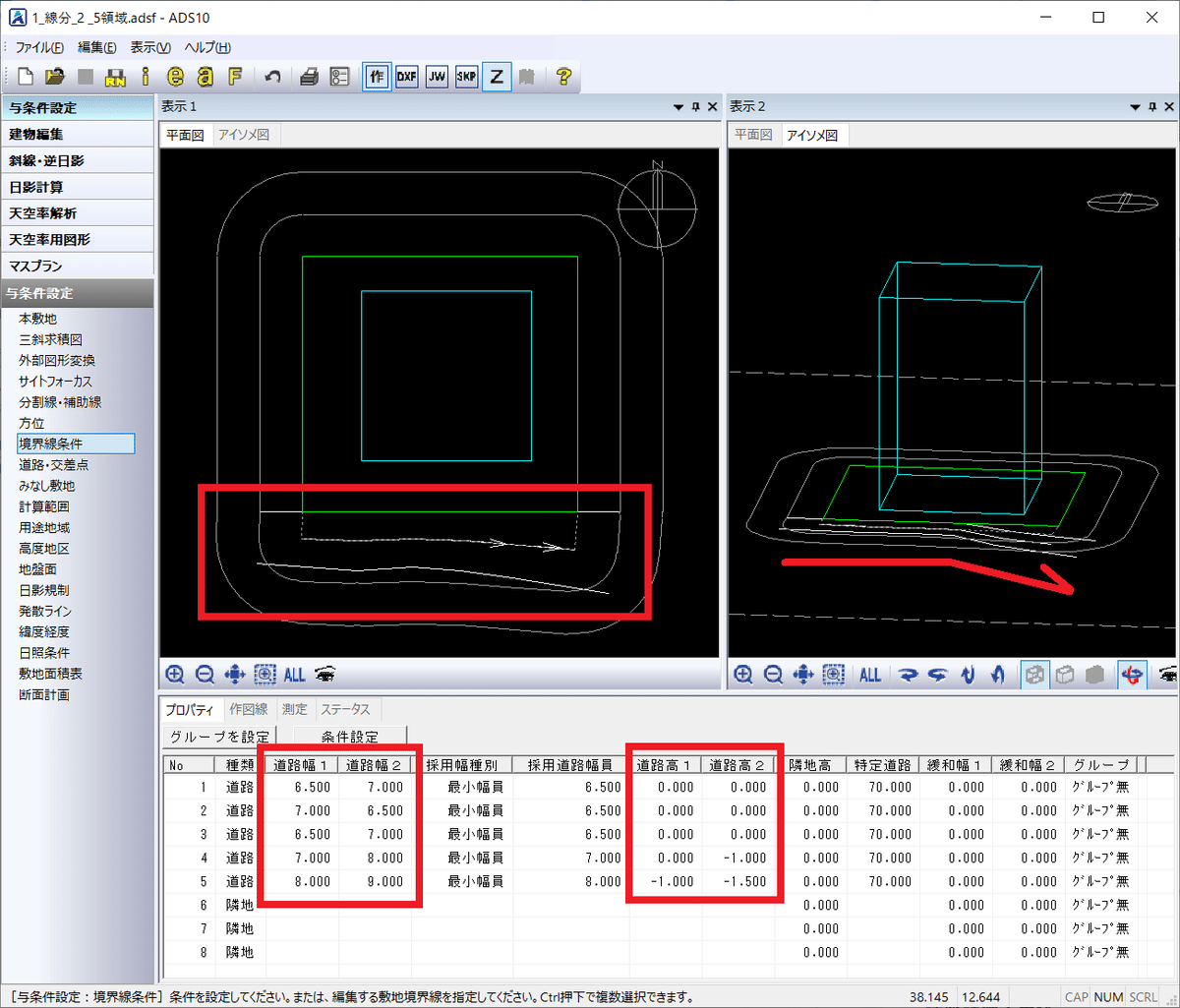

下図のように、境界線条件を異幅道路、道路勾配ありに設定し、天空率の領域を作成します。

道路幅員が異なる場合、令第132条が適用され、2A、2B等の領域が発生します。また、「JCBA方式」と「東京方式」のどちらの方式を選択するかによって、領域形状が異なります。

こちらは、「JCBA方式」で作成した道路斜線の領域です。

システムでは、令第132条の領域が発生する場合、その線分単位に円弧形状で領域を作成します。各境界線に対して、適用される2A、2B等の領域分作成されるので、領域数が増えます。

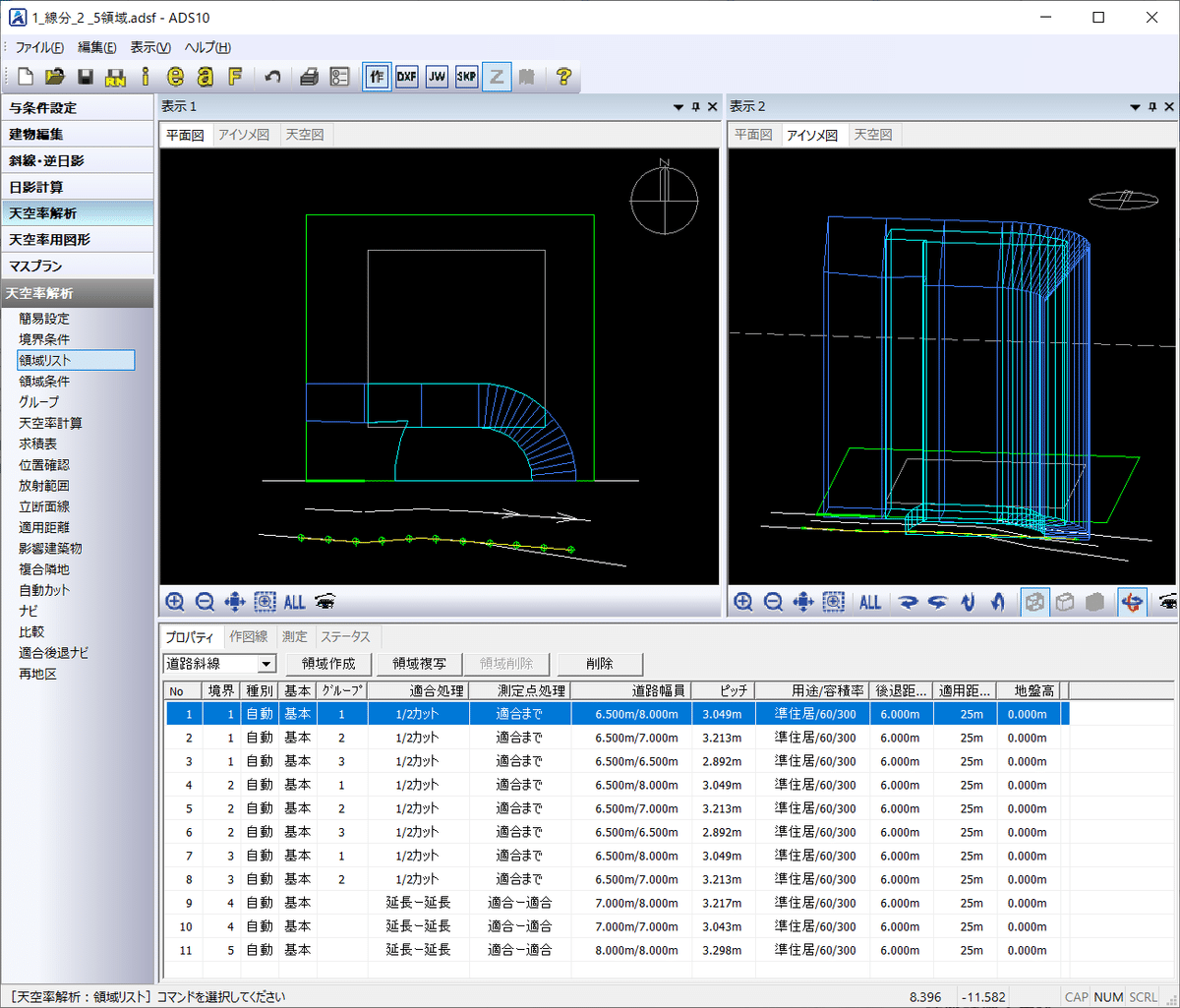

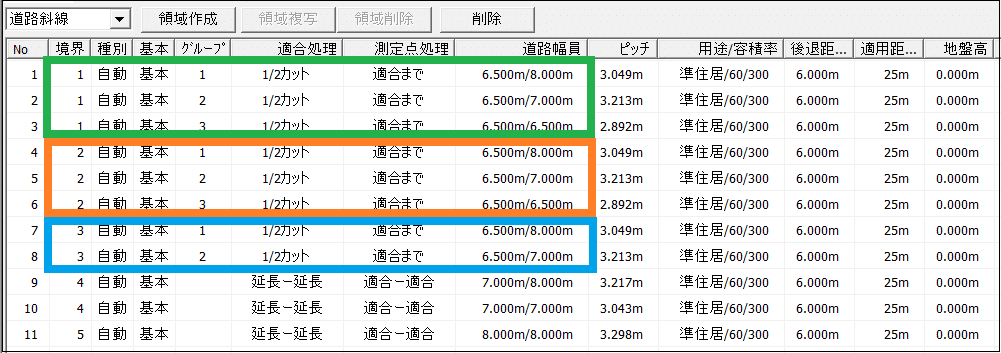

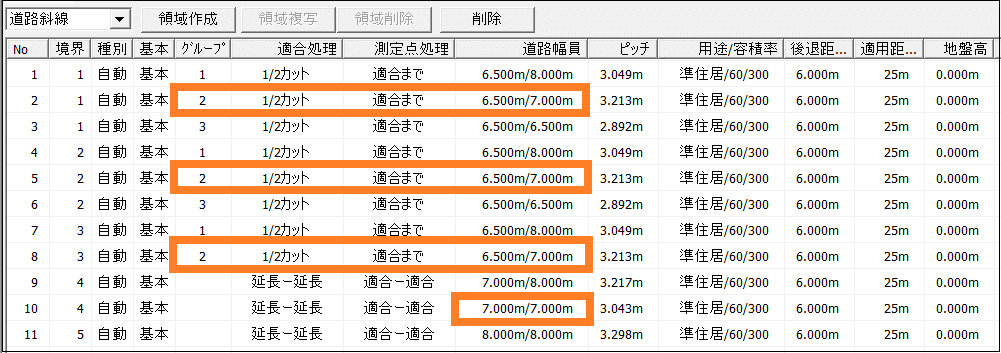

下図を見ると、5本の道路境界線に対して11個の領域が出来ています。

4. 領域リストの見方

「なんとなく、複雑な条件だと領域がたくさんできることは分かったけど、どうなれば正しいのかが分からない」と思われているのではないでしょうか。

そんな時、理解しやすいのが「天空率解析>領域リスト>」メニューです。

「領域リスト」は、領域に関する様々な情報を一目で確認することができます。

一番左の項目は、領域番号、左から2列目が、境界線番号です。

左から5列目は、グループ番号です。グループ番号が同じ領域は、同一の領域、同一の計算結果となります。

真ん中の「道路幅員」項目は、「前面道路幅員/法第56条第6項による緩和道路幅員(以下、緩和幅員)」を表しています。

各道路斜線は、道路境界線から敷地と反対方向に緩和道路幅員+後退距離の位置を起点として発生し、天空率算定領域が生成されます。

5. グループ化の考え方

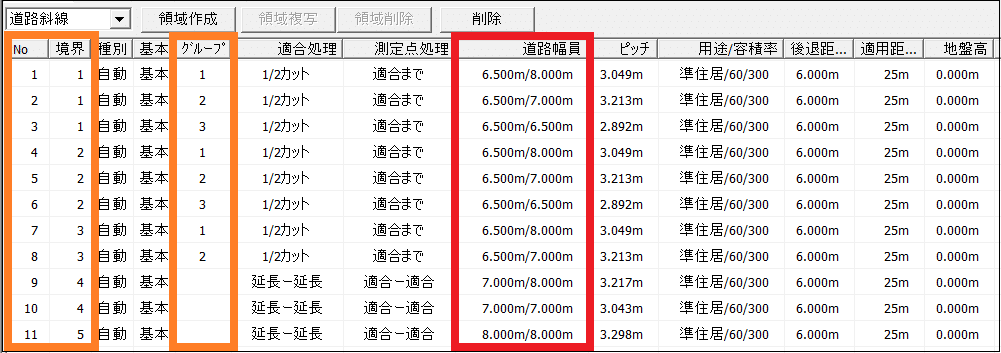

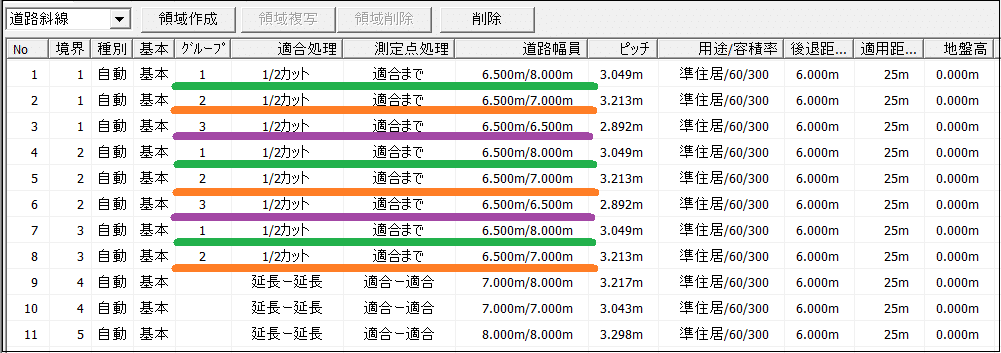

再度作成領域を確認してみましょう。

一番左の境界線「No.1」には、No:1で2A:8m、No:2で2B:7m、No:3でC:6.5mと、3つの領域が作成されています。左から2番目の境界線「No.2」も同様に3つの領域が作成されています。

左から3番目の境界線「No.3」には、No:7で2A:8m、No:8で2B:7mの、2つの領域が作成されています。2A等の領域範囲、当該境界線の位置や幅員により、境界線に対して作成される領域の数は異なります。

グループはどうなっているでしょうか。

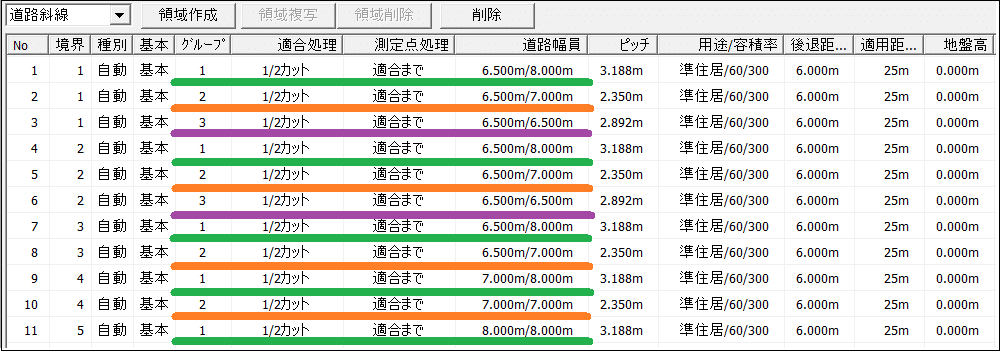

システムでは、境界線条件を判断して同じ領域と認識した場合、自動的に複数の領域をグループ化します。

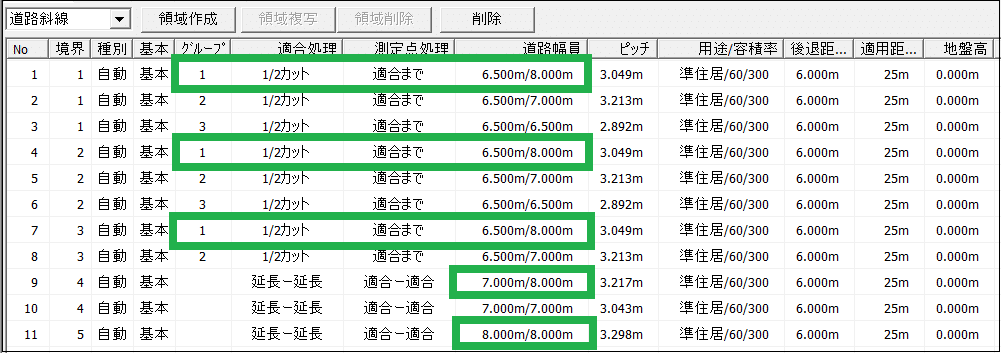

基本的には、同一方向の道路斜線で、道路幅員項目:右/左の右側の数値が同じであれば、グループ化して下さい。但し、法第56条第3項領域等の例外もあります。

これを見ると、まだグループ化できる領域があります。

グループ1は、緩和幅員が「8m」なので、No:9とNo:11領域も同じグループになります。

グループ2は、緩和幅員が「7m」なので、No:10領域も同じグループになります。

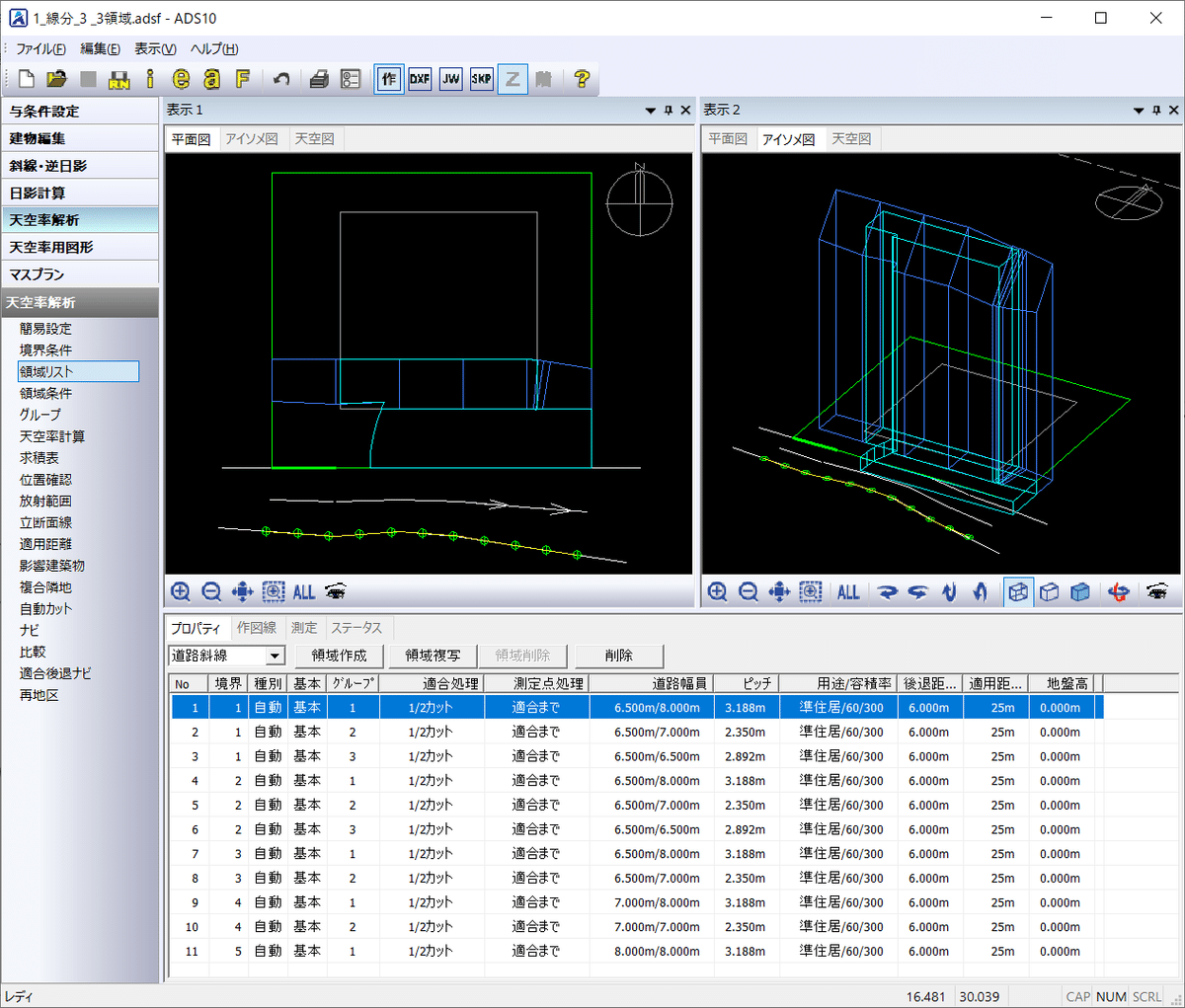

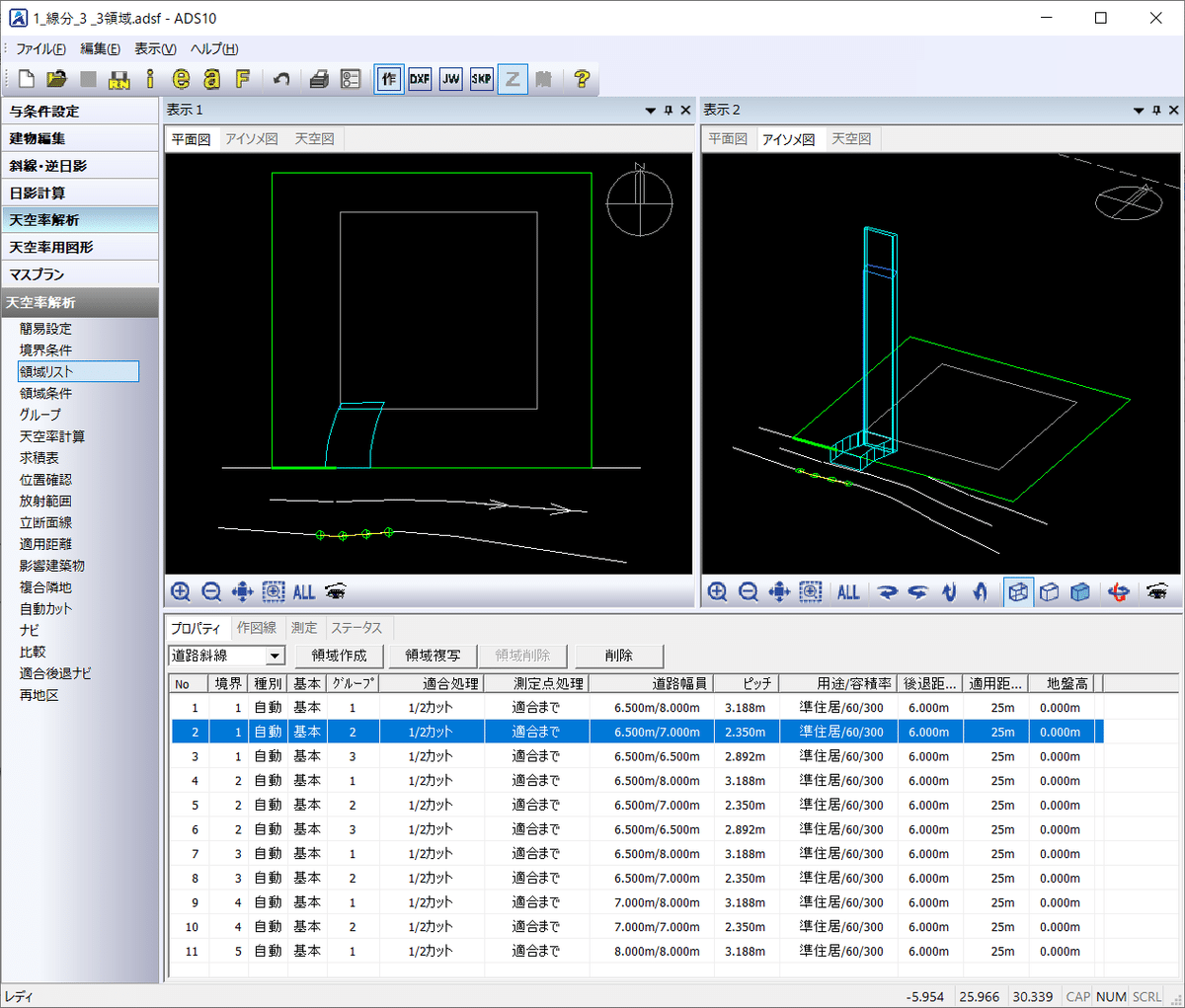

上記の内容でグループ化すると、グループ1、グループ2、グループ3の全3領域になりました。

それぞれのグループを見ると、領域範囲や測定ラインが適正な位置と形状になっています。

<グループ1> 2A:8m領域

<グループ2> 2B:7m領域

<グループ3> 令第132条3項領域

以上、領域分けの理解のヒントになれば幸いです。

【関連法令】法第56条、令第132条

【ADS通信】

Vol.19:道路・交差点の設定について

Vol.15:ADSシリーズの道路幅員の考え方

Vol.27:法第56条第3項・第4項について