敷地内に高低差がある場合の考え方 2

P17_002

敷地内に高低差がある場合の建築基準法とADSシリーズにおける基本的な考え方をご案内します。

【関連法令】

令2条の1-6、令2条の2、法56条の2-1

1-2. 地盤面と平均地盤面

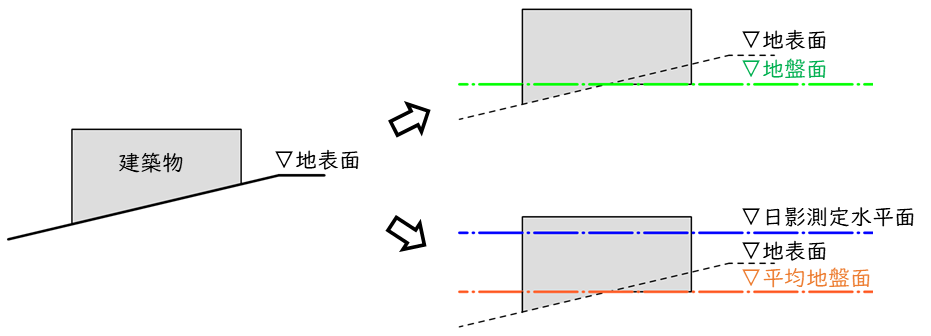

建築基準法の高さ制限では、傾斜した地面や段差のある地面は想定されておらず、高さの基準となる仮想の水平面を算定することが求められています。

建築物の高さは「地盤面からの高さ」によると令第2条第1項第六号で規定されています。そして地盤面は「建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面」と令第2条第2項で規定されています。

平均地盤面は日影規制にのみ適用される考え方です。日影時間の測定は「平均地盤面からの高さの水平面」で行うものと法第56条の2第1項で規定され、さらに平均地盤面は「建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面」と法別表第4欄外で規定されています。

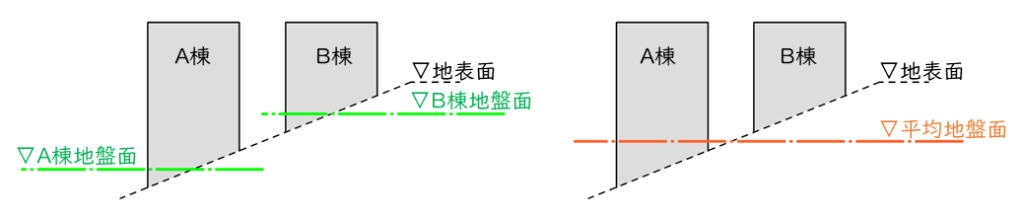

ここで、地盤面と平均地盤面は似たような文言で規定されていますが、敷地内に2以上の建築物がある場合にそれぞれで「建築物」の考え方が異なることに注意が必要です。

地盤面は1つの建築物ごとに算定するので、敷地内に複数の地盤面が規定されます。

一方で、平均地盤面は日影規制においては「敷地内に2以上の建築物がある場合は、1の建築物とみなす」旨が法第56条の2第2項で規定されているので、敷地内の平均地盤面は1つだけになります。

※敷地内に高低差がある場合の考え方3 に続きます

★ADS通信vol.17 より抜粋